中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室研究员王志,在日本东北—千岛群岛俯冲带的弧—弧碰撞与地震孕育机制等研究方面取得新进展,揭示了2018年日本北海道6.6级弧后地震主要由日本东北岛弧与千岛群岛岛弧相互碰撞,以及俯冲板块脱水的联合作用引起的。相关研究近日发表于《地球和行星内部物理学》。

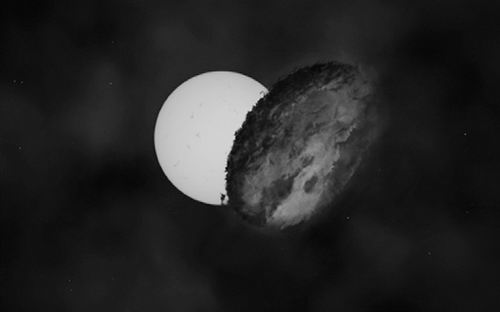

俯冲带是地表构造形变、地表圈层与地球深部圈层物质和能量交换的重要场所。研究人员采用多参数联合反演技术,通过对大量的海—陆联测地震波走时数据联合反演,获得了日本北海道俯冲带的壳—幔三维多参数结构。研究结果表明,由于日本东北岛弧与千岛群岛岛弧的剧烈碰撞,在背弧区形成了低速—高速—低速的类似三明治构造的深部速度结构特征,而2018年北海道6.6级主震发生在三明治构造的高—低速度变化的边界,余震都位于高速度区域,并且在主震的左侧存在一个来自上地幔的显著的低速度和高泊松比异常体。

该研究认为该深部构造特征主要是由弧—弧碰撞及俯冲板块的脱水联合作用引起的。由于来自俯冲板块脱水作用的流体不断被挤入到震源区的高—低速度过渡带,其流体应力不断升高,导致其高速度的刚性块体的岩石机械强度降低,从而引起岩石脆性形变而诱发地震。

据介绍,弧—弧碰撞是俯冲带的重要动力学过程之一,了解其碰撞机制及其关联的构造形变,如地震和火山活动,对于进一步认识俯冲带的深部动力学过程十分重要。

该研究以位于西太平洋俯冲带的日本东北俯冲板块—千岛群岛俯冲板块交接处的弧—弧碰撞为例,对其深部构造及地震成因开展了详细研究,为认识和阐明俯冲带的弧—弧碰撞过程及构造形变响应机制提供了参考信息。(作者:朱汉斌)

文章投诉热线:156 0057 2229 投诉邮箱:29132 36@qq.com