导语:

在乡村振兴的浪潮中,一颗小小的樱桃如何撬动产业链升级?一支由大连海洋大学经济管理学院研究生组成的“兴农海宝”社会实践团队深入大连樱桃主产区,通过“种植端-流通端-消费端”全链路调研,不仅精准定位种植户“丰产不丰收”的症结,更以产业融合创新方案点燃农户参与热情。这场从田间地头到市场终端的调研实践,正为樱桃产业注入“链式思维”新动能。

一、精准调研:把脉产业链“堵点”与“断点”

清晨五点的樱桃交易市场已是一片繁忙,调研团队兵分三路展开深度走访:

种植端:在旅顺口区樱桃种植基地,团队成员发现76%的种植户依赖传统批发渠道,因缺乏冷链物流支持,20%的优质樱桃在运输中损耗。

在普兰店市,团队发现更严峻的现实:当地70%樱桃种植户年龄超50岁,仍沿用30年前的种植技术。果树间距过密导致光照不足,糖度平均值仅14.2%,远低于优质果18%的标准。“不是我们不想改,请技术员一天要300块,抵得上卖50斤樱桃。”65岁的赵大爷道出无奈。

核心发现:

价格漏斗:从田间到餐桌,大樱桃价格翻4-8倍,但种植端利润占比不足15%;

技术断层:83.6%种植户从未接触过智能农业设备,47.2%仍凭经验施肥;

产业断链:主产区深加工转化率不足,较智利车厘子产业差距甚大。

图为“兴农海宝”实践团队成员唐旭迪在走访樱桃种植户并进入种植园体验

流通端:团队的走访甘井子百合山庄市场摊贩时,暴露出“果贩压价-种植户惜售”的恶性循环,交易效率偏低;

图为“兴农海宝”实践团队成员王冰妹在百合山庄市场走访樱桃摊贩

产业延伸端:调研某樱桃加工企业发现,其果汁生产线因原料品质不稳定,年开机率不足60%。“最痛心的是看到果农含泪倒掉滞销樱桃,而加工企业却因收不到达标原料停摆。”团队成员褚聪俊在调研后发出感慨。

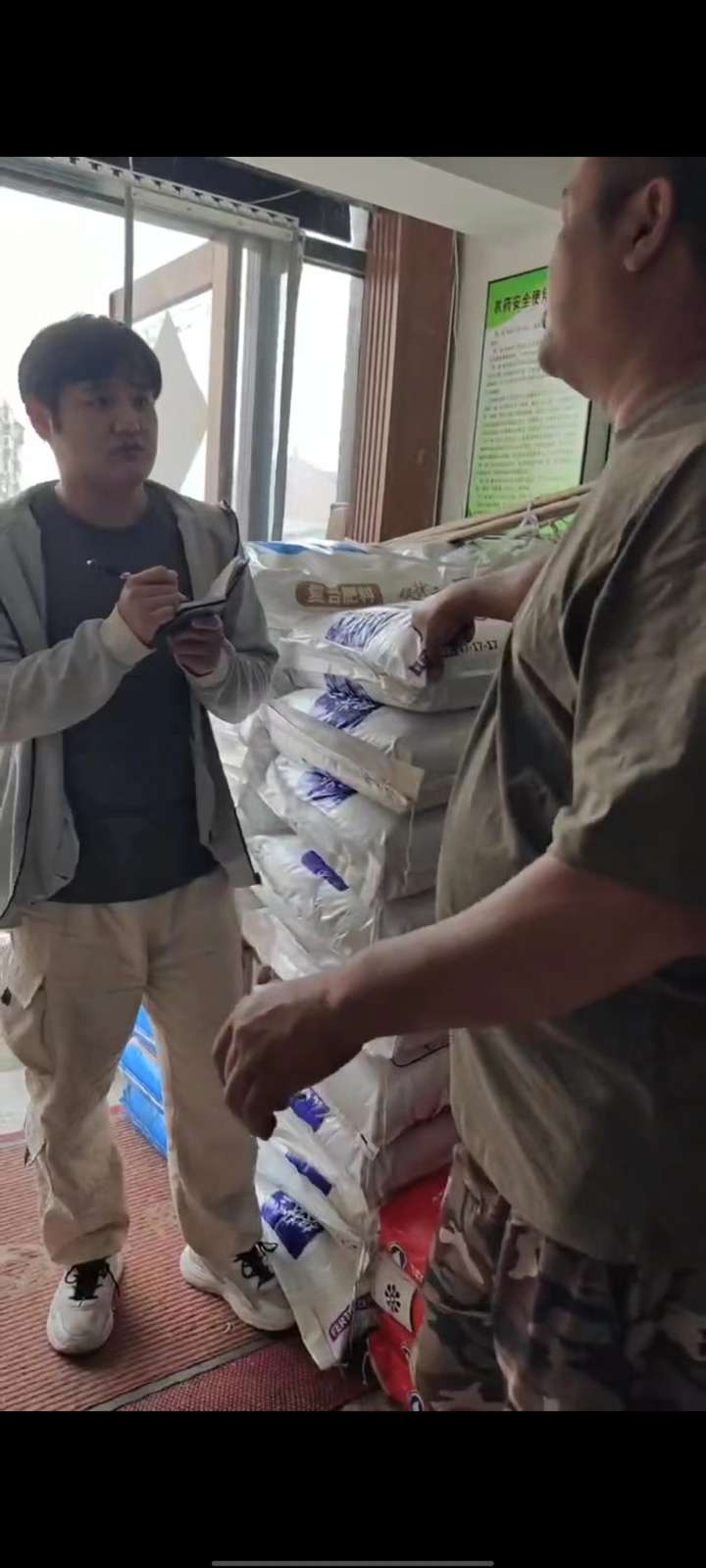

图为队长余斌和成员褚聪俊分别走访相关产业链产业经营者

二、破局之道:构建“种植+加工+文旅”融合生态

基于调研数据,团队提出“三链融合”解决方案:

技术链赋能:联合农科院推广矮化密植技术,预期使结果期缩短至3年,亩产提升40%;

供应链重构:搭建“农户-冷链仓储-深加工”直供平台,预估可以将损耗率从20%降至5%;

价值链延伸:设计“采摘体验+樱桃文创+果汁DIY”文旅套餐,合作社试点后非果期收入占比重预计可增加。

“原本只懂种樱桃,现在学会‘种风景’。”某种植户在团队协助下开设樱桃主题民宿,五一期间一房难求。

三、裂变效应:从“被动参与”到“主动融合”

当调研报告中的数字转化为真实获得感,产业融合从“概念”变为“共识”:

数据见证:试点区域农户愿意加入产业融合计划的比例从12%激增至67%;

模式创新:团队提议建立“樱桃品质溯源系统”,将使优质果品溢价空间提升35%;

生态反哺:某加工企业有意愿将利润5%反哺种植技术培训,形成“利益共享”闭环。

“大学生带来的不只是解决方案,更是一种‘全链条思考’的思维革命。”当地某农业合作社负责人感慨道。

结语:让调研成果从“纸上”落到“地上”

这场始于樱桃的调研实践,用系统工程思维打破了产学研的壁垒。把深度学习算法用在樱桃品控上,把用户画像技术用于农旅产品设计,我们看到了数字时代乡村振兴的新范式。团队队长余斌表示,将持续跟踪项目落地,探索可复制的“樱桃模式”。当科技、市场与乡土智慧真正融合,每一颗樱桃承载的不仅是甘甜,更是一个产业的未来。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。